Matthias Arégui

©Éditions 2042

©éditions 2042

Matthias Arégui, troyen de Champagne, est né en 1984. Diplômé des Arts Décoratifs de Strasbourg, il se distingue alors dans la revue Belles Illustrations, aux côtés de Léon Maret, Alexis Beauclair, Guillaume Chauchat et tant d’autres.

Grand voyageur, il s’exile d’abord au Québec tout en travaillant pour la presse (Le Monde, XXI, New York Times). De retour sur le vieux continent, il se lance dans l’édition jeunesse et publie avec Anne-Margot Ramstein L’ABC des tracas puis Avant/après chez Albin Michel Jeunesse, qui n’obtient rien moins que le Bologna Ragazzi Award 2015, ce qui est très prestigieux.

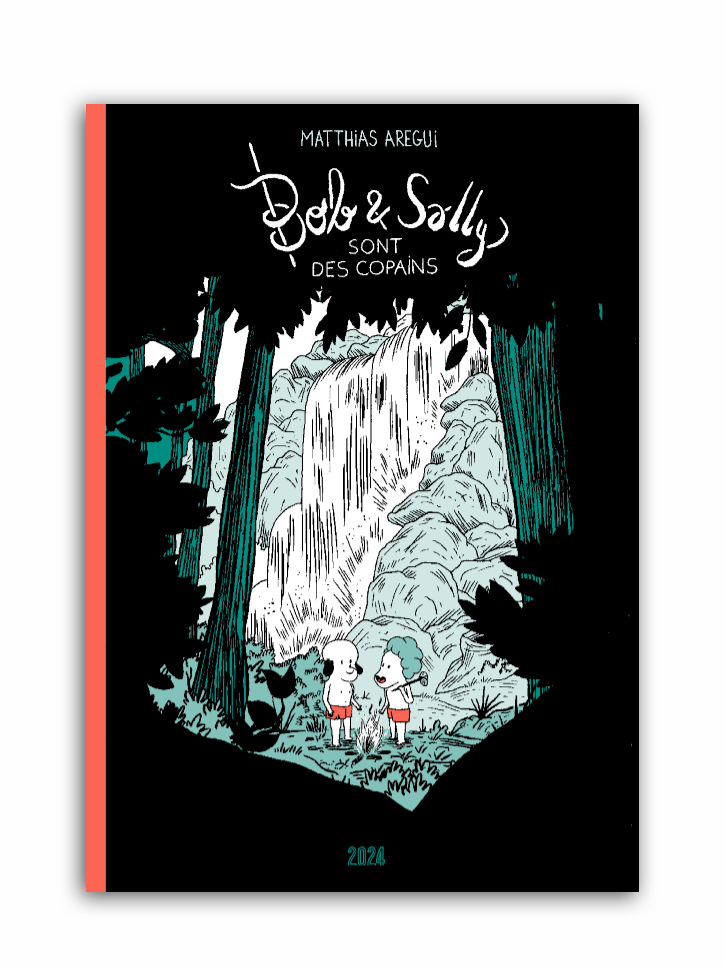

Installée dans une modeste villa perchée sur les hauteurs de Rome, il contemple chaque jour l’agitation frénétique de la Ville Eternelle, tout en brossant dans Bob et Sally sont des copains le portrait des deux premiers amis du Monde.

Revenu enfin à Strasbourg sur les lieux de ses premiers méfaits, il retrouve son copain Léon Maret pour Micro Zouzou chez les Maxi-Zinzins, feuilleton oufesque prépublié dans Picsou Magazine.

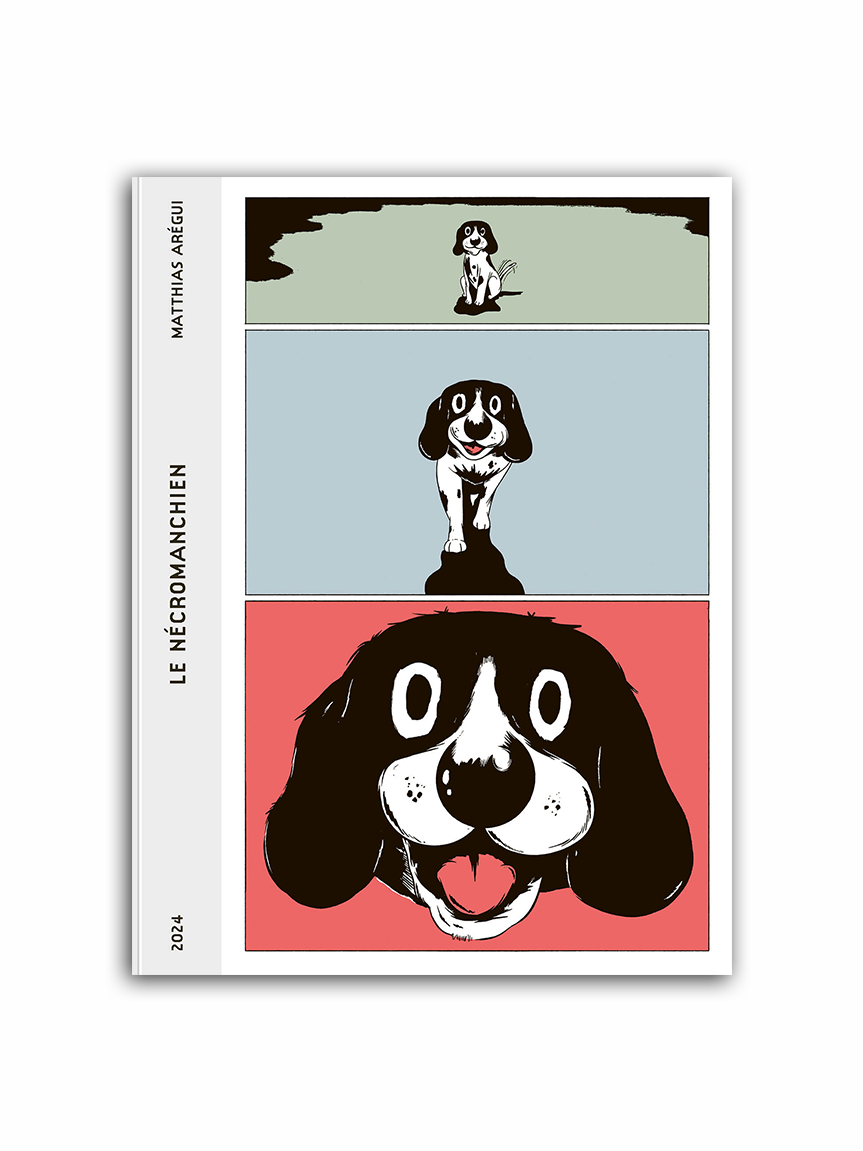

Le Nécromanchien a lui été conçu en terres charentaises, à un coup de fusil de la belle ville d’Angoulême.

découvrez aussi

☺

découvrez aussi ☺

Quelques questions à Matthias Arégui,

à l’occasion de la sortie de son livre :

LE NÉCROMANCHIEN

La nécromancie est l’art de la divination par l’évocation des morts. D’où vient cette idée d’inventer Le Nécromanchien ?

Tout vient d’un extrait du film Ghost, avec la célèbre scène de poterie entre Demi Moore et Patrick Swayze. Je me suis dit que ce serait encore plus beau si Patrick était un chien. Voilà pour la thématique, et mon obsession pour la figure du chien qui est un personnage très malléable à l’intérieur d’une fiction puisqu’il peut facilement tout incarner, de l’assassin au guide. Ma manière de faire des histoires relève du conte, de l’opposition des personnages archétypés, ce qui n’est pas difficile à trouver dans l’univers de la peinture et même de la création, car ce sont les images qui sont censées représenter leur créateur. Voilà d’où viennent les deux peintres de ma BD, l’un ayant pour compagnon un chat, l’autre un chien. L’un est un aimant à succès tandis que l’autre voit la réussite le fuir comme la peste. Quant au jeu de mot du titre, il offre un prétexte à une sacralisation du chien en outrant ses caractéristiques afin d’en faire un compagnon vital.

Ce n’est pas votre première idée loufoque de scénario, à l’instar de Micro zouzou contre les maxi-zinzins ! où vous inventiez le micro-dentisme dans une chasse au trésor presque psychédélique…

C’est vrai, cet album composé à quatre mains avec Léon Maret est né pour Picsou Magazine avant d’être édité chez 2024. Si le scénario était loufoque et notre travail totalement dédié à l’univers de Picsou, notre histoire n’était pas plus délirante que celles du célèbre canard.

Le Nécromanchien n’est pas non plus votre première incursion dans l’anthropomorphisme canin. Dans Papayou déjà, ce vieux singe avait un chien doté du pouvoir de déterrer des trésors. Pourquoi passer par ce filtre animal ?

Dessiner des têtes animales vient probablement de la fable et de mon goût pour tordre mes personnages. J’ai toujours été plus à l’aise dans l’imagination que dans l’observation. C’est devenu un outil avec lequel je me sens plus en confiance car je sens moins les limites de mon dessin. Dans Papayou, je m’y inspirais d’un conte du folklore japonais sur un vieillard qui faisait fleurir les arbres morts.

Les personnages de cet album comme ceux du Nécromanchien n’ont pas d’iris, leur regard est comme rempli par leur pupille noire, ce qui provoque un effet d’étrangeté immédiat. C’est l’objectif ?

Je ne sais d’où ça vient, mais forcément de quelque part. L’étrangeté n’est pas l’objectif, puisque j’essaie de lisser mon dessin et de le rendre plus simple, moins bancal. Les yeux noirs découlent sûrement de cette volonté. Mais dans mes BD, c’est le rythme qui m’intéresse le plus, pas le dessin. Pas ce qu’on raconte, mais comment on s’y prend, le style, comment embarquer un lecteur dedans. Et pour avoir un rythme efficace, il faut savoir en casser la musicalité par des ruptures. Le lecteur verra que mes personnages ont des regards lors des moments qui nécessitent des respirations. C’est juste un principe pour l’arrêter. Les peintures de mon récit ont le même rôle, un changement de style qui sert de respiration entre deux scènes. Dans Le Nécromanchien, ma plus grande fierté, ce sont les peintures, avec lesquelles mes éditeurs sont plus que dubitatifs.

Le pitch du livre est assez simple, contant les trajectoires opposées de deux peintres dont l’un connaît un succès fou et l’autre l’anonymat total et la dépression qui va avec…

J’assume le côté un peu potache de mon histoire mettant en lumière un peintre n’ayant rien fait et en apparence condamné à l’anonymat car on l’a empêché d’y arriver. Son salut se trouve dans un chien qui devient sa muse. Le Nécromanchien c’est un peu Dragon Ball sans l’action, un voyage initiatique en huis clos. John Morose est Sangohan, et le chien c’est Piccolo.

Un célèbre dramaturge a écrit que « l’art et le banditisme avaient deux points communs : le romantisme et l’escroquerie ». Cela colle bien à la peinture aussi, non ?

Effectivement ! Il est plus confortable de rêver une histoire, un moment de vie, que de le concrétiser. Le fantasme au sens large à ce rôle réconfortant de pouvoir se projeter sans s’y coller. Morose est l’incarnation de ce point de bascule. Il vit reclus à attendre la grâce. C’est à la fois très romantique et très lâche. L’escroquerie, au sens de filouterie, c’est le voisin d’en face : malin, doué, et toujours au bon endroit au bon moment.

Sans dévoiler tous les ressorts de la BD, Hans Dubonheur court-circuite chaque éclosion créative de John Morose. Vous vous amusez à retenir la révélation au lecteur de ce qui s’est vraiment passé en fonctionnant par flash-backs bien orchestrés. Ces cases dans le passé sont en bleu, le présent en couleur.

Morose est en devenir permanent. On en attend beaucoup… puisqu’il ne fait jamais rien. Retenir son éclosion le rend encore plus beau à mes yeux. Quant à Dubonheur, je le déteste, au point d’avoir du mal à le dessiner. Le rythme des couleurs est une manière de poser des règles claires pour le lecteur afin qu’il s’y retrouve car je ne supporterai pas qu’il y ait des contre-sens. Pour ça, il y a plusieurs temporalités dans mon récit : les pages de ce qui se déroule au présent, les flash-back, et les moments de rêves, qui répondent tous à un code graphique différent. J’ai au départ de chaque projet des envies formelles très diverses et très fortes.

Vous utilisez la voix off en plus des dialogues pour nous plonger dans les pensées intimes des personnages. Cela confère un petit côté années 1980-90 au récit…

C’est un truc qui vient du dessin animé, de Tex Avery à Olive et Tom, des atmosphères de mon enfance. La voix off offre plusieurs strates de récits grâce au narrateur omniscient qui sait tout et éclaire l’histoire. Elle a quelque chose de rassurant, car elle parle directement au spectateur, sans image, comme des confidences. La voix off d’une histoire c’est un doudou.

Parlez-nous de votre technique…

Depuis Papayou, je travaille entièrement en numérique qui est un outil de mise en scène assez incroyable. Bien entendu je conserve une première phase dans laquelle je dessine dans des carnets et prends des notes. Puis j’effectue un découpage écrit avec un gaufrier pour mettre les idées dans l’espace et architecturer le récit. Ensuite, je passe à la phase composition avant d’étirer, recadrer et affiner le rythme de chaque page. Dans cette BD, je voulais aussi m’éloigner de mes tics de dessin et composer plus de décors. Je ne peux pas me contenter de toujours faire de la jungle et des plantes exotiques. Ça rend toujours bien, mais bon…

Vous signez aussi les peintures de Morose sur des pleines pages dans un style très marqué mais qui fonctionne à plein…

L’effet de ces fausses huiles et gouaches me permettent de contenter l’enfant que j’ai été. Ma référence est Earl Norem, ce sont les vieilles boîtes de jouets de mon enfance. Ces peintures sont ce que j’aurai aimé faire étant enfant.

Derrière la caricature de ce monde de l’art, de la peinture, des prix et galeries dont vous moquez les usages, les modes et l’entre-soi, vous glissez une définition de l’art, soufflée à un peintre par son chien qui serait de ne pas « hésiter à chahuter le regard du spectateur pour sublimer le propos » ou encore d’« oser l’inosable ». On aurait envie de souscrire à cette adicalité, qui est en même temps un piège, car elle trace une ligne sur ce qui serait et ne serait pas de l’art…

Il n’y a pas chez moi de velléité de piège, ni de donner une leçon. Je recrache un peu des poncifs illuminés, et cette illusion de ce que doit être une “œuvre” quand on ne l’a pas débutée. Chez moi, faire un livre, c’est faire des sacrifices et se confronter à toutes mes limites, qu’elles soient d’ordre intellectuelles, techniques ou motivationnelles. La définition que souffle le chien de Morose est impossible à atteindre pour chacun des deux peintres : l’un ne cherche que la gloire, l’autre peint par nécessité. Pour répondre de manière plus intime, je crois que c’est la première BD dans laquelle je ne cherche pas à montrer à mes confrères / consœurs qu’il faudra compter sur moi dans le futur. Chaque case est à mon goût, simplement.

Du coup je ne résiste pas à vous renvoyer le faut-il peindre (ou dessiner) « l’inexorable vérité de ses émotions », qui se glisse dans les pages ?

[Rire] Bien joué. Mon but aujourd’hui c’est de faire des livres sur lesquels je pourrai avoir un regard apaisé, une vraie tendresse dans 30 ans. Je vois les productions dessinées un peu comme un chemin de croix, qu’on pourra contempler avant la fin et se dire : j’ai été ça. Morose et Dubonheur représentent, quelque part, chacun une facette de moi.

Chaque entrée de chapitre recèle un détail savoureux avec une toile en forme de miniature ancienne où se dévoilent jeux de mots et clins d’œil avec une balle de tennis météorite ou le « Dog-matisme », une ampoule avec des os à la place de la résistance…

Je suis content que vous vous y arrêtiez. Elles ne servent pas à grand-chose... Mais moi qui déteste travailler, je précipite toujours des envies graphiques avant même d’avoir des histoires qui tiennent la route. Avant d’entamer ce livre, cette envie d’entrée de chapitre dessinée me titillait. Je m’inspire modestement des grands auteurs et autrices qui composent mes lectures. Et en parlant d’influences, j’ai, avant de faire ce livre, lu et relu Hyperbole d’Allie Brosch, que je trouve extraordinaire.

Dans Le Nécromanchien, la réussite ne tient à rien, enfin à pas grand-chose : un chiot qu’une vendeuse de matériel d’art reconvertie vous offre, une idée qu’on vole à quelqu’un, l’entourage, en vouloir plus que les autres, etc. Les ressorts et les motivations intrinsèques de vos personnages ne sont guère réjouissants sur l’âme humaine…

Tout ça est très naïf, c’est juste une histoire. Pourtant, une personne qui m’est très chère m’a un jour dit : « J’en ai marre de les voir s’amuser dans le grand bain tandis que moi on ne m’autorise que le pédiluve ». C’est terrible, mais c’est comme ça, il y aura des élus et d’autres qui resteront sur la touche, sans aucun autre motif que celui de l’injustice. Ça ne tient à rien, et c’est ce que j’ai voulu illustrer dans cette histoire. Plus qu’une histoire de rivalité, c’est surtout un regard que j’espère plein de tendresse et de mélancolie pour ceux qui essayent de concrétiser des choses.