Blutch

©Christophe urbain

Comme la majorité des auteurs du catalogue 2024, Blutch est passé par l’atelier d’illustration des Arts Décoratifs de Strasbourg. Élève fugace de Claude Lapointe, il fit ses classes chez Fluide Glacial après avoir remporté un concours de dessin. Il s’impose alors comme un auteur majeur, toujours soucieux de se renouveler, d’interroger la bande dessinée et les limites de sa pratique.

Il publie à L’Association ou Cornelius quelques livres incontournables, comme Péplum, Mitchum ou Le Petit Christian, avant d’essaimer chez Dargaud, Futuropolis avec d’autres livres non moins incontournables (La Beauté, Lune L’envers…).

Couronné par le Grand Prix d’Angoulême en 2009, il est mis à l’honneur en 2019 par Strasbourg, sa ville natale, avec plusieurs expositions d’ampleur - ainsi qu’un premier livre de dessin à quatre mains, Reprise, avec Anne-Margot Ramstein. Il aura fallu un retour sur les terres natales et quelques années pour que Blutch et 2024 se découvrent et « se reniflent » (des mots de l’auteur lui-même) avant de sceller cette rencontre sous forme d’un premier ouvrage, La Mer à boire.

©Christophe Urbain

Bibliographie :

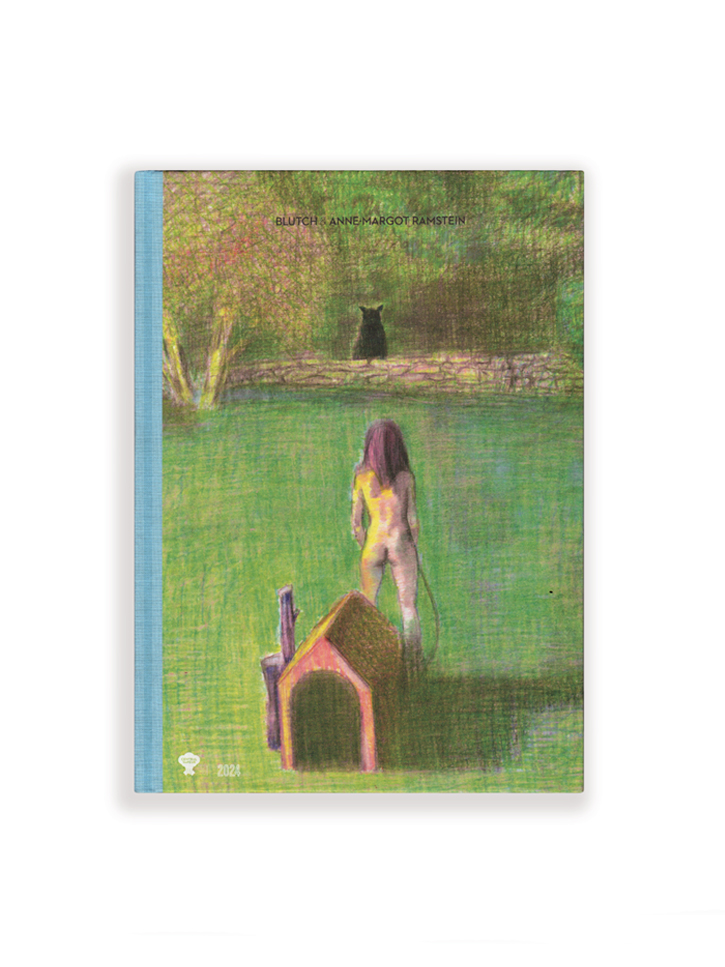

La Mer à boire, éditions 2024

découvrez aussi

☺

découvrez aussi ☺

Quelques questions à Blutch,

à l’occasion de la sortie

de son livre :

LA MER À BOIRE

Cécile Becker : D’où vient La Mer à boire ?

Blutch : J’ai fait cette BD sans calcul, sans stratégie. Je suis parti en réalisant des séquences mais sans avoir l’idée claire du montage final. C’est un livre assez ramassé : ce n’est pas une BD moderne qui fait 200 pages, c’est un peu une « BD à la papa » qui fait 70 pages. La tendance exige que la BD soit de plus en plus un roman graphique, mais moi j’aime bien cette idée de bande dessinée très synthétique.

La BD est sous-titrée – romance – et bourrée d’astuces et de rebondissements, qu’est-ce qui la tient ?

Quand j’ai commencé La Mer à boire, le titre était une référence à Henri Calet. Dans un de ses bouquins que j’aime beaucoup, Monsieur Paul, il dit que la vie de couple c’est la mer à boire. Mon idée en général c’était de parler de la vie de couple, c’est la mer à boire, c’est-à-dire que c’est impossible… C’est une histoire d’amour, un genre que je ne trouve pas tellement traité en BD ou alors à une époque très lointaine dans des revues féminines… L’idée de base, très ténue, très bête : le garçon va de la gauche vers la droite et la fille va de la droite vers la gauche sur toutes les séquences jusqu’à ce qu’ils se rencontrent. C’était mon idée, toute maigre, mais ça tenait à ça.

D’où vient cette idée très cinématographique ?

J’ai vu Licorice Pizza [de Paul Thomas Anderson, ndlr] qui m’a beaucoup plu. Il y a une séquence où le garçon court dans la rue et elle aussi et je me suis dit : « Ah c’est exactement ce que j’essaye de faire dans ma BD ! »

Et on embarque immédiatement dans l’histoire sans trop de « politesse » on pourrait dire, dès le verso de la couverture…

Je voulais que le livre soit sec, sans page de garde, rien du tout. Comme c’est une pagination assez réduite, assez classique, je ne voulais pas gonfler le livre avec des pages blanches, ce genre de coquetteries. J’imaginais un livre qui commence tout de suite et qui s’arrête, sans laisser d’espace. Tout ça pour donner l’idée que l’histoire a commencé avant que le lecteur n’arrive et peut-être qu’elle continuera une fois la lecture finie…

C’est une idée que j’avais depuis très longtemps. Quand j’étais gamin, à l’âge où on est le plus sensible et le plus marqué par des choses qui nous arrivent, j’avais deux-trois recueils de Spirou ou Tintin, et dedans il y avait des épisodes des aventures. Souvent, je n’avais ni le début ni la fin parce que c’était coupé et j’ai toujours trouvé ça très mystérieux ; comme si ça avait commencé avant que j’arrive sans avoir jamais de résolution. Ça m’allait très bien en fait, je trouvais que les récits étaient plus mystérieux, plus profonds, moins anecdotiques. J’aime ce côté lacunaire. Mais ce n’est pas nouveau, ça apparaissait déjà dans Péplum par exemple. J’ai toujours été attiré par les fragments. Cela dit, dans La Mer à boire on a quand même un début, un développement et le bouquin se finit tout de même sur une conclusion, même si elle est illusoire.

Après quelques années passées sur un album de Tif et Tondu, on ne vous attendait pas sur une piste autobiographique, même si on en avait déjà eu un aperçu avec Le Petit Christian. En interview, vous dites souvent que vous n’avez rien à dire et que l’autobiographie, c’est la peur de tomber dans quelque chose de complaisant…

Les modèles que j’ai pris c’est ma femme et moi, je voulais essayer de raconter notre histoire. Peut-être que c’est une forme d’inquiétude qui m’a poussé à faire ça. Le temps passe, j’ai l’impression d’avoir perdu beaucoup de temps à raconter des choses subalternes. Ces dernières années, j’ai fait beaucoup de variations ou de reprises de BD mais je n’ai pas écrit pendant un moment et je me rends compte que ce n’est pas facile de retrouver le feu, j’avais perdu le tempo. Tant que je tiens à nouveau ce rythme, je ne veux pas le lâcher. Et puis tant que j’arrive encore à dessiner… Le dessin de BD est un dessin qui vieillit, les dessinateurs s’usent, ils perdent leur dessin. Au bout d’un moment, tu te demandes : comment je vais faire pour tenir mon dessin, pour qu’il ne se délite pas, pour qu’il ne se raidisse pas, pour qu’il ne perde pas sa vitalité ? Tant que j’ai encore mon dessin, il faut que je dise des choses qui me semblent senties. Quand je me dis que j’en ai plus que pour 10 ans, 15 ans… L’inquiétude vient de là. C’est peut-être le grand sujet de ce bouquin, l’usure à tout point de vue : physique, artistique, l’usure des sentiments... Ce livre est peut-être une entreprise désespérée pour empêcher l’usure. J’essaye tout le temps de me raviver, de raviver la vitalité qui est une forme d’inspiration et de renaissance pour que le dessin reste vivant. Mais ce n’est pas une autobiographie ce bouquin, ce n’est pas une autofiction – je déteste ce terme d’ailleurs – je raconte juste des événements qui se sont passés, des lieux qui ont existé.

Comment faire réémerger une histoire d’amour qui a commencé il y a plus de 20 ans ?

Je note tout depuis des années. Sur le coup, quelque chose m’arrive, j’écris. J’ai des notes depuis 20 ans, des lettres, de la documentation, des mots qu’on s’écrivait. J’ai une espèce de côté flic. J’aurais aimé être commissaire, faire des enquêtes. Mes bouquins viennent de très loin parce que j’ai des choses en magasin, comme des tupperwares au frigo.

Un livre vient par le dessin ou par l’écriture ?

C’est une idée, une situation puis le dessin suit. Pour La Mer à boire, j’ai pensé à des saynètes, un peu comme des rêves, des choses fantasmatiques.

Pourquoi ce décor-là, on est dans une « fausse » Bruxelles, puis arrivent les indiens, un jardin. Le pied dans un western, l’autre dans une forme d’absurde, voire de psychédélisme…

J’utilise des éléments de la vie vécue. On s’est vraiment connu à Bruxelles. C’est une idée que j’avais de camper une ville, mais que la représentation ne soit pas l’idée de la ville existante qu’on se fait. C’est comme si on réalisait un film sur Paris mais qu’on plantait les caméras à Berlin en disant que c’est Paris. Je crée tout le temps des dysfonctionnements tout en recherchant une sorte de pureté du récit. La bande dessinée m’offre une palette de moyens infinis. J’ai l’impression d’avoir tous les moyens, tous les décors, tous les costumes que je veux. J’ai un système narratif que j’adore qui peut être allusif, synthétique, mystérieux qu’on ne trouve pas ailleurs. Alors, avec ces moyens là je ne peux pas me résoudre à raconter une histoire platement autobiographique, je ne peux pas être simplement descriptif. J’ai été mal élevé, par des mecs comme Buñuel ou Fellini. Souvent en dessinant ce livre, j’ai pensé à Roma parce que Fellini y décrit Rome mais pas une Rome de reportage. J’ai été élevé par des artistes qui avaient des visions fantasmatiques, une espèce de réalité pervertie. En ça, je fais aussi un contre-pied avec la BD dite de reportage qui ne m’attire pas. Ce qui m’importe c’est de replacer ce que je fais dans la fiction. La Mer à boire est un récit de fiction, il fallait que ce soit chatoyant.

Cette histoire à Bruxelles, cette petite introduction, elle ne devait faire que 5 pages et puis je me suis laissé entraîner. À chaque fois, je me disais que j’avais encore un truc à dire. À un moment, j’ai dit à Olivier [Bron, un des éditeurs de 2024, ndlr] qu’on devrait faire des parties, et chaque partie du bouquin s’appellerait introduction, préface, avant-propos, ouverture, prologue, c’est-à-dire un début qui n’en finit jamais. Je voulais que ce livre soit un poème d’amour.

Une histoire d’amour c’est un début qui s’étale, qui ne s’arrête jamais ?

J’ai l’impression d’avoir ouvert la boîte de Pandore, parce que là en fait, je n’en ai pas fini avec ce récit… Ce livre, c’est peut-être un point d’étape, j’ai des tas d’idées, de séquences écrites qui viendraient se placer ultérieurement... J’ai de la matière parce que j’ai 20 ans de vie commune, 20 ans d’aventures ! C’est un chantier qui est intéressant en tout cas.

Vous disiez rechercher la vitalité, elle passe par le changement de technique, là en l’occurrence, vous avez choisi l’aquarelle.

Et elle passe aussi par le fait d’avoir changé d’éditeur, de travailler avec Olivier, Simon ou Louis [les éditeurs chez 2024, ndlr], j’ai l’impression de renaître, de recommencer, de redémarrer d’être un débutant. 2024 m’a offert un terrain de jeu pour expérimenter avec les moyens qu’ils ont, avec le goût qu’ils ont. Et j’ai aussi l’impression de débuter parce que j’ai colorié cette BD à la main en effet, ce que je n’ai jamais fait de ma vie ou seulement sur quelques pages. Je ne savais même pas si j’allais y arriver… C’est une bagarre ! C’est un peu pompeux de dire ça mais ce qui est sympa dans les activités artistiques, c’est de se mettre en danger, de prendre des risques ou de raconter des choses qu’on ne raconterait pas dans une conversation. J’aimerais bien ne pas me reconnaître dans un miroir, ne pas me fixer, ne jamais m’arrêter de changer.

Pourtant vos manières de travailler, de dessiner peuvent drastiquement changer d’un projet à un autre… Il suffit de regarder votre œuvre…

Je n’arrive pas à me regarder de manière objective, je ne me vois pas, je ne sais pas. Ce qui ne plairait pas au jeune homme que j’étais c’est de m’embourgeoiser, de me figer. Quand j’avais 20 ans, j’avais une idée de la philosophie de vie que je voulais m’appliquer et j’essaye de m’y tenir : de ne pas avoir de certitude, de tenir le plus longtemps possible. Et pour tenir, je change de monture, je change de style. Je ne veux pas m’endormir, c’est pour ça que je n’ai jamais créé de personnages, que je n’ai jamais fait de série, que je n’ai jamais tiré de bons plans. Ma stratégie c’est de ne pas avoir de stratégie… Parfois je regrette : si j’avais fait plusieurs Petit Christian, j’aurais eu plein de droits d’auteur. [Rires] Je ne suis pas très malin moi, je fonce dans l’obstacle.

Vous vous appuyez tout de même sur des références - on retrouve beaucoup de Tintin dans ce livre…

La Mer à boire convoque en premier lieu Hergé, figure fondatrice et inspiratrice présente à tous les niveaux, mais également Mœbius, dont Les Jardins d’Edena ont clairement influencé ce travail, ainsi que Manara bien sûr… sans oublier Tsuge, son audace et son mystère m’ayant fortement marqué.

Quelle est l’importance de l’éditeur ?

L’interlocuteur que tu as à une influence sur ce que tu fais. Ce bouquin-là, je ne l’aurais pas fait comme ça chez Dargaud. Pour moi, la vision, le catalogue, l’image, l’histoire de l’éditeur jouent sur la manière que j’ai de pénétrer un livre, ça m’influence beaucoup. Rien n’est formulé par l’éditeur lui-même, mais sans le vouloir, il m’inspire des choses.

Une spécificité dans le travail avec 2024 ?

Ils venaient au fur et à mesure m’enlever les planches parce que je suis capable de les retoucher sans cesse. Au début c’était pathologique, je recommençais la même posture 10 fois, 20 fois. Une main, je pouvais la refaire, la refaire, et la refaire. En ça, leur intervention était indispensable.

Votre manière de travailler a-t-elle changé au fil des années ?

Je me rends compte que toute la vie domestique, elle t’entrave. Pour bien faire ce truc-là, j’ai l’impression qu’il faut tout laisser de côté, ce que je faisais dans le temps, sans obligation. Quand j’ai commencé, je me levais le matin, je travaillais et je ne m’arrêtais pas, aujourd’hui ce ne serait plus possible. C’est un temps hors du temps, ça demande une énergie et des heures noyées là-dedans. Bien sûr, on a envie de s’esquiver parce que ça peut parfois être très difficile. C’est très dur à faire mais de tout ce que j’ai fait c’est ce que je préfère.