Aude Bertrand

©Christophe urbain

Aude Bertrand est née un seul jour après Noël, mais tout de même deux ans avant la célèbre épopée des Bleus en Coupe du monde. Après une enfance à Fontenay-sous-bois, elle file dans les Cévennes, sans doute l’endroit de France qui ressemble le moins à la région parisienne.

Elle entreprend ensuite des études de cinéma à Montpellier, où elle s’est depuis établie. Avec son compère John Le Neué, Aude Bertrand a lancé les étonnantes éditions Microgram, qui publie des objets imprimés, organise des événements et conserve le patrimoine de la micro-édition culinaire. Au Travers du rayon est son premier livre.

Bibliographie :

Au Travers du rayon, éditions 2024

fanzines chez Microgram

découvrez aussi

☺

découvrez aussi ☺

Quelques questions à Aude Bertrand,

à l’occasion de la sortie de son premier livre :

Au Travers du rayon

Cette première BD poursuit une idée et des personnages issus d’un de vos fanzines, Au travers du rayon, né de votre passion pour le cinéma et de l’époque où vous l’étudiez à l’Université. Pendant le confinement, vous passiez votre temps à regarder des films et en dessiner des scènes…

Le confinement est tombé à la fin d’une formation en illustration que je suivais à Paris. J’ai regardé beaucoup de films pendant cette période et en redessiner des plans que j’aimais a vraiment été un apprentissage. J’ai appris à composer une image, poser la lumière, comprendre l’harmonie des couleurs, et je pense que ça a beaucoup influencé ma façon de dessiner aujourd’hui.

Votre histoire débute dans un parc où un homme parle tout seul sur un banc, converse avec des gens que personne ne voit, dans son monde. Jeanne, votre personnage principal, assiste à cette scène, comme fascinée, car elle aussi est très souvent “dans son monde”…

Pour moi cette toute première scène n’évoque pas tant le fait que Jeanne est dans son monde, mais elle introduit la figure de l’étrange. Cet homme interagit avec des choses qu’on ne voit pas, c’est assez intriguant pour que, lorsqu’elle revoit ce personnage dans le film, on s’en souvienne. Jeanne est plutôt terre à terre, qui s’ennuie et qui va se laisser happer par la possibilité d’un imaginaire, d’une vie dans un autre monde.

Elle remplace sa tante comme concierge d’immeuble et s’y ennuie ferme. Elle passe son temps à lire des essais sur le 7e art, à aller, seule, au cinéma de la ville. Les rues sont dépeuplées et le personnage bien souvent sur fonds de couleur unie, isolée dans certaines cases, renforçant l’idée qu’elle est “ailleurs”. Comment est venue cette idée formelle d’appuyer ce sentiment ?

Cette idée formelle des fonds unis vient plutôt de l’envie d’épurer l’image : c’est lorsque je veux qu’on ne regarde que le personnage, ça me permet d’évincer le décor comme si l’arrière-plan était flou. Mais c’est vrai que les rues sont vides, plutôt parce que ça se passe en été et que dans certaines villes, c’est un moment où les rues sont désertées par ses habitants. Et quand on marche, ça donne cette impression particulière que le temps est suspendu, la ville est transformée d’une façon.

Votre utilisation des feutres à alcool confère une certaine étrangeté aux situations quotidiennes et beaucoup de contraste et de rythme. On a l’impression que la couleur participe à l’avancée de la narration, comme une attention de directeur de la photographie sur un film…

Je voulais vraiment faire le livre en couleurs. Déjà, parce que c’était dans la continuité du fanzine que j’avais réalisé, donc j’ai toujours pensé cette histoire comme ça. Mais aussi parce que la couleur ajoute beaucoup de sens dans la mise en scène. En étudiant le cinéma, on nous apprend tellement à analyser chaque détail qu’on peut avoir une autre lecture du film par les couleurs des costumes des acteurs, qu’elle permet de caractériser l’évolution d’un personnage, etc. C’est sûr que ça m’influence et je me suis servie de cet outil pour certaines choses, comme par exemple le rouge qui ne fait pas partie de ma palette de couleur et qui est utilisée uniquement pour ce qui a un lien avec la théorie de Jeanne et la figure du cinéma qui l’engloutit, peu à peu. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qu’on se dise en lisant le livre, mais inconsciemment, on associe cette couleur à quelque chose d’important, et peut-être d’inquiétant.

Parlez-nous de votre technique de dessin, avec ces feutres qui ne pardonnent pas. Comment travaillez-vous ?

La technique des feutres à alcool permet un vrai mélange des couleurs et d’avancer par couches jusqu’à la nuance que l’on recherche. Pour obtenir une teinte, je superpose plusieurs couches de feutre – par exemple mon violet est un mélange de bleu et de rose – ce qui donne une texture différente à celle qui aurait résulté directement de l’utilisation de la couleur voulue. Parfois, pour obtenir une certaine teinte, je superpose 7 ou 8 couches de feutre. C’est vrai que le feutre est un outil parfois compliqué, il faut aller vite pour éviter les traces, ça fuit très souvent et fait des tâches. Si on dépasse, on ne peut effacer mais, en même temps, on peut presque toujours rattraper une couleur en repassant dessus, on peut la foncer et même l’éclaircir.

Pour finir sur cette influence du cinéma dans vos compositions, j’aimerai parler de l’agencement des cases : leur liberté emprunte au vocabulaire du gros plan, de l’isolation des pieds, du traveling, de la plongée… C’est par là que vous rentrez dans un dessin, par sa dynamique au sein d’une histoire ?

En ayant étudié la mise en scène par le cinéma et pas par la bande dessinée, je fais le découpage de l’histoire de la même façon que si on m’avait demandé de penser un film. Ce n’est pas forcément quelque chose que je choisis, simplement, je suis beaucoup moins imprégnée des codes de la bande dessinée que de ceux des films, je ne sais pas faire autrement. Après pour cette histoire, c’est vrai que j’avais envie d’accentuer cette impression de cadrages de film ou mouvements de caméra, justement parce que ça collait au thème. D’ailleurs, des fois ça ne marchait pas, j’avais une idée que je visualisais très bien en images animées mais avec les codes de la BD c’ela devenait impossible à retranscrire.

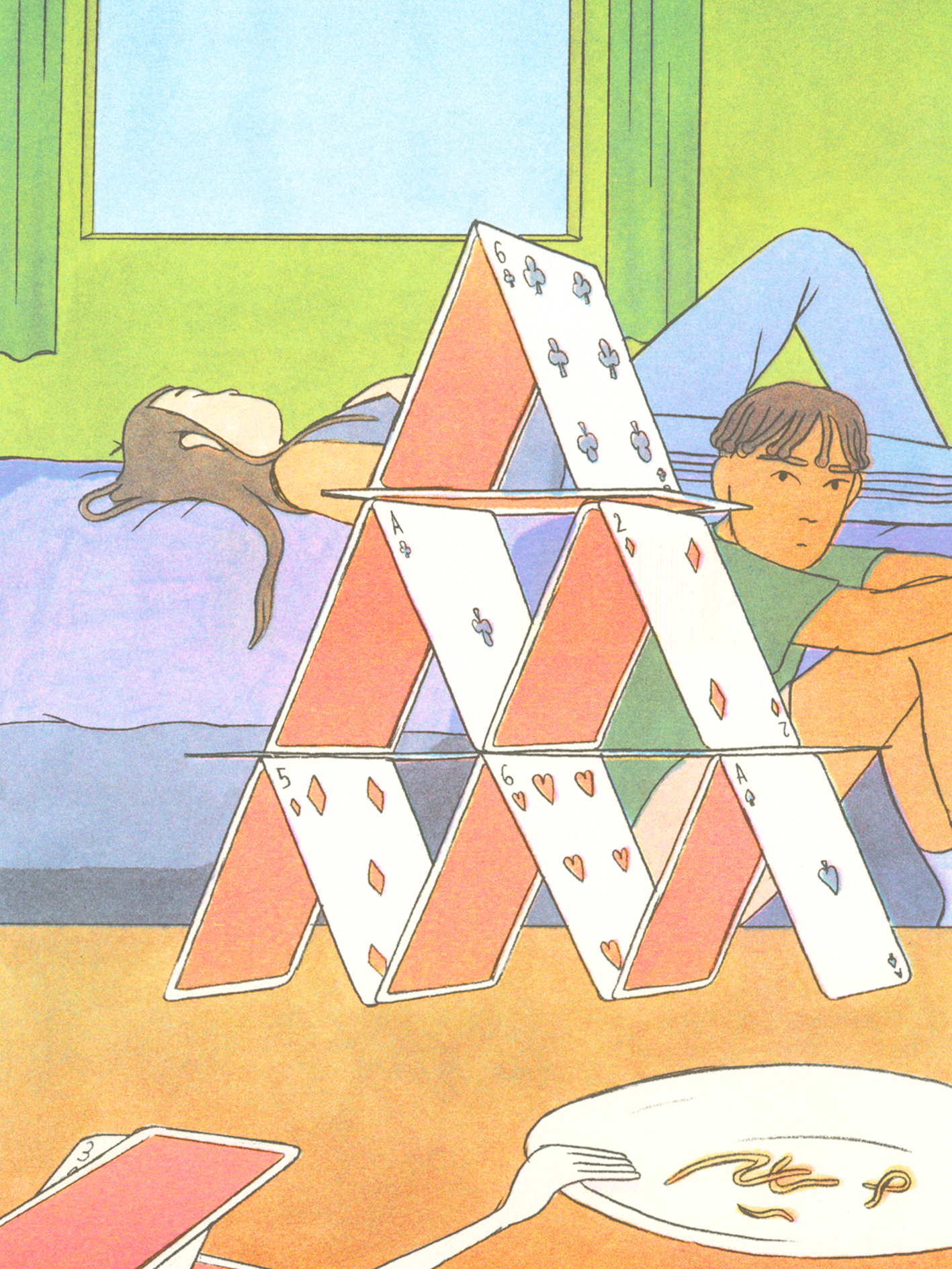

Jeanne devient amie avec Elie, un jeune locataire, et l’embarque dans son rêve de créer un pont entre réalité et fiction grâce au mythique rayon vert. Son but est d’entrer dans sa scène fétiche. Plus l’histoire avance, plus elle s’accroche à cette idée, se coupant du réel dans une fuite en avant…

Je ne l’ai pas énormément intellectualisé en écrivant l’histoire, mais pendant que je dessinais, j’ai beaucoup écouté un podcast qui parle des dérives de mouvements de croyances (spiritualité new age, astrologie, etc.). Et l’un des effets de croyances fortes, comme celle de Jeanne pour sa théorie, c’est l’isolement. La croyance peut être quelque chose qui nous guide, qui nous propose une autre perception de notre vie, mais elle peut aussi nous faire perdre pied comme c’est le cas pour Jeanne.

Je ne résiste pas à la tentation de vous demander si vous avez des scènes mythiques dans lesquelles vous aimeriez entrer ? Ou carrément des films ?

Moi pas du tout, jamais je n’aurai pu rentrer dans une théorie comme Jeanne d’ailleurs ! Et puis surtout, les films que je préfère sont très réalistes, sur la banalité du quotidien, alors cela ne serait pas très marrant (rire). Après, je suis très touchée par la sensibilité du regard des cinéastes dans certains films, et j’ai souvent cet effet d’être beaucoup plus perméable à la poésie de ce qui m’entoure lorsque je sors du cinéma. Pendant que je réalisais mes planches, j’écoutais une émission de radio et un artiste invité disait qu’une œuvre qui nous marque, c’est une œuvre qui continue à nous habiter dans le regard qu’on porte au monde. Quand on regarde un paysage, l’image se construit à partir d’un amas de représentations de ce paysage qu’on a vu dans des films, peintures, livres, etc. Il y a même des choses qu’on ne peut pas regarder sans être influencé par le poids de la fiction. Cette réflexion connectait vraiment avec mon histoire puisque, finalement, on pourrait dire qu’on voyage déjà dans la fiction d’une certaine manière. Le premier point de départ du projet, c’est un ami qui avait dit qu’après avoir vu un certain film, il avait ressenti un grand vide car il savait que plus jamais il ne pourrait ressentir quelque chose d’aussi fort pour un autre film, ni pour celui-ci puisque le premier visionnage est quelque chose d’unique. En voyant son rapport si intense au cinéma, j’avais imaginé pousser un personnage plus loin encore, jusqu’au désir de vouloir vivre dans la fiction. Je trouve qu’il y a quelque chose de très beau chez les personnes qui vouent une passion sans limite au cinéma, à la musique ou à la bande dessinée, et qui vivent un peu à travers ça.

Vous-même aimez dessiner d’après des chansons ou des images de films, instiller un peu de vous dans les mots, idées, propositions d’autres artistes. Vous continuez cette pratique ?

Non, pas depuis longtemps en tout cas. Mais ça m’a beaucoup appris. J’ai l’impression qu’en musique, ou en tout cas dans celles que j’écoute, il y a une plus grande liberté de narration pour servir la musicalité et aussi à cause des contraintes de syllabes, de rimes, de rythme, etc. J’ai fait beaucoup d’illustrations à partir de musiques et ça m’a permis d’apprendre – ou au moins d’essayer – de créer une narration dans une image, quitte à prendre quelques libertés sur le réalisme. Maintenant j’ai beaucoup de mal à dessiner quelque chose où on ne sent pas d’histoire.

On s’attache énormément à Jeanne et, un peu à sa manière de vivre très intensément les scènes des films qu’elle regarde, on se prend à s’inquiéter vraiment pour elle. C’était un objectif de créer ce lien, cette empathie ?

Je n’ai pas écrit en l’ayant en tête, mais je sais qu’en général j’ai du mal avec les histoires où on ne s’attache pas au personnage. Parce que sans lien avec lui ou elle, je n’ai pas envie de suivre son histoire. Comme mon point de départ c’est vraiment Jeanne, un personnage qui a une relation très intense avec le cinéma, toute l’histoire est écrite autour d’elle et c’est important qu’elle soit attachante pour qu’il n’y ait pas une distance et un désintérêt pour ce qui lui arrive.

Vous retenez le moment de bascule où sa foi en la fiction et son imaginaire la font perdre pied avec la réalité, frôlant la folie. La chute n’en est que plus forte, même si vous prenez garde au destin de votre personnage…

C’est Simon, mon éditeur, qui m’a suggéré d’accentuer le moment où elle perd pied. C’est vrai que cela crée du relief avec la fin de l’histoire que je voulais plus douce. Jeanne a trouvé de l’apaisement dans sa relation avec la fiction, on ne sait pas si c’est parce qu’elle a rencontré le personnage du film, si ce n’était qu’une illusion, si elle peut maintenant voyager dans des univers de fiction ou si elle se satisfait de se plonger dans les films qu’elle regarde toute la journée en tant que projectionniste. Même si on la voit peu, Nico, la directrice du cinéma est un personnage très important pour moi (d’ailleurs elle-même inspirée du personnage de Vanda dans Les Passagers de la nuit). C’est elle qui recueille Jeanne et qui est un peu sa sauveuse. Elle lit au travers d’elle sa détresse, et c’est pour cela qu’elle lui offre ce poste de projectionniste.

On ne saura jamais ce qu’elle fuit vraiment de son quotidien. Vous aimez garder ce mystère ? C’est une manière de faire confiance au lecteur pour qu’il complète les trous ?

Il y a un ou deux indices dans le décor mais je ne voulais pas que ce soit dit explicitement. Tout le monde est sûrement déjà passé par cette étape de flottement où on n’aime pas ce que l’on fait, mais on ne sait pas quoi faire d’autre. Peut-être qu’on peut s’investir encore plus en tant que lecteur si on complète l’histoire dans notre tête, avec ce qui nous parle dans notre vécu. Mikhaël Hers, un réalisateur que j’admire beaucoup, avait justement parlé de ça dans une master-class. L’idée que les films sont nourris par leurs absences et par les ellipses, que si on laisse la place à la personne qui regarde le film de remplir les interstices, ça la fait participer et c’est ainsi qu’elle peut s’emparer du film, se l’approprier et le garder avec elle.

La nourriture est une autre de vos passions. Vous avez fondé avec John Le Neué la maison d’édition Microgram, à Montpellier, qui a une collection de fanzine appelée Le Fond du frigo. Vous organisez aussi le Festival Festin, sur la même thématique. Il y a pourtant peu de scène de bouffe ici ?

Oui c’est vrai, on collectionne les fanzines et micro-éditions qui ont pour thème la nourriture et la cuisine. On en a plus d’une centaine, peut-être 150 ou 200. Je ne sais pas trop pourquoi c’est quelque chose que je ne dessine pas. Je m’étais déjà fait cette réflexion parce que, justement, je n’ai jamais participé à la collection avec un de me fanzines : aucun n’a pour sujet la nourriture. Pourtant, j’adore les scènes de repas et les représentations de nourriture ! Honnêtement je ne sais pas, peut-être un jour…