Simon Liberman

©Christophe urbain

Né à Paris en 1983, Simon Liberman est diplômé de l’école Estienne puis de l’atelier d’illustration des Arts décoratifs de Strasbourg, en 2009. Il fait ses premières armes au sein de collectifs de fanzine, à l’école, comme Belles Illustrations ou Troglodyte. Il publie ainsi son premier livre, La Traversée des harengs, qui évoque son enfance aux côtés d’une grand-mère marquée par le traumatisme des camps de concentration.

En 2010, il fonde avec Olivier Bron les éditions 2024, pour mener de front carrière d’auteur et métier d’éditeur, tout en construisant de magnifiques expositions.

Il publie, en 2014, La Beauté, aux éditions L’Employé du moi, et collabore régulièrement à diverses revues.

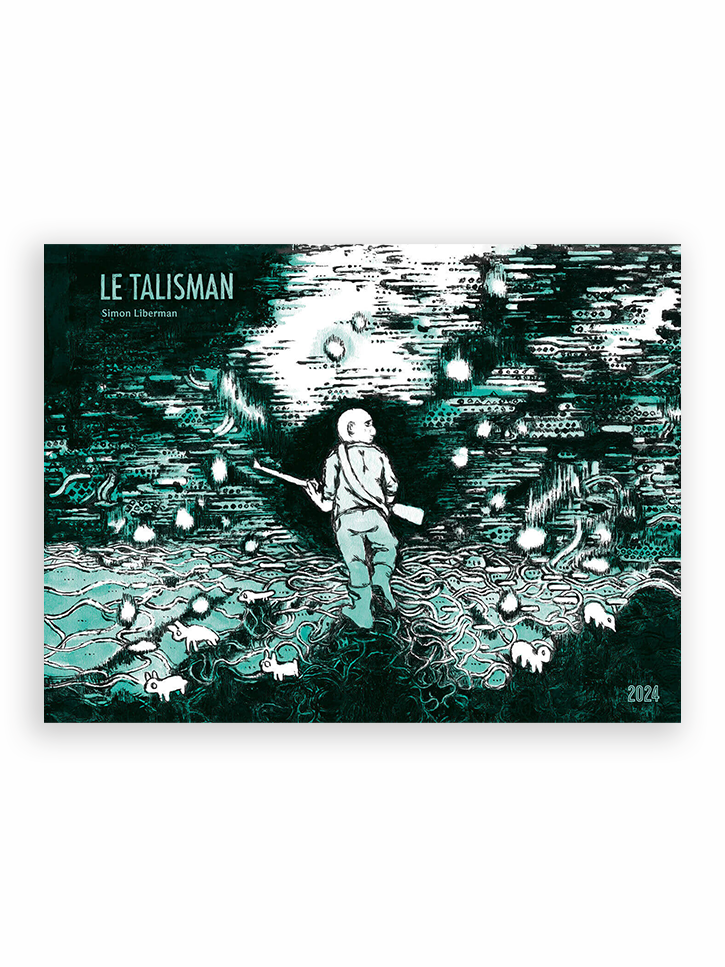

Le Talisman, en gestation depuis plusieurs années, est la première pierre d’une œuvre marquée par la violence des guerres et le chaos des mémoires traumatiques.

Il vit et travaille toujours à Strasbourg.

Bibliographie :

Le Talisman, éditions 2024

La Beauté, L’employé du moi

La Traversée des harengs, Troglodytes

découvrez aussi

☺

découvrez aussi ☺

Quelques questions

à Simon Liberman,

à l’occasion de la sortie

de son livre :

LE TALISMAN

Lucie Servin : D’une certaine manière, Le Talisman, cette histoire de soldat qui se retrouve à commettre des actes de torture, se propose comme une variation plus développée d’un thème déjà traité en histoire courte dans ta dernière bande dessinée La Beauté, publié en 2014 chez L’Employé du moi. Comment est né ce livre ?

Simon Liberman : Depuis une dizaine d’années, je compile les informations autour des différents conflits depuis la seconde guerre mondiale. Je me nourris de lectures, de films, de documentaires et j’écris des récits inspirés par ces histoires que je rassemble dans un fichier Word. En 2012, la plateforme grandpapier.org avait organisé un événement autour des 24heures de la BD et je m’étais servi de cette matière pour imaginer La Beauté, que j’ai ensuite redessiné pour les éditions L’Employé du moi. Le scénario est en effet très proche du Talisman même si le langage y est plus synthétique, sans effet de lumière, et le trait plus dépouillé lorgne davantage vers Reiser. Dans La Beauté, c’est l’histoire d’un soldat, un type un peu dingue à la base qui s’exerce à l’autohypnose en filmant le ciel, les nuages, des paysages pour accéder à une forme d’extase, ce qu’il nomme la beauté, et qui s’abrutit avec ces images. Il y a aussi inversement les dessins animés projetés aux prisonniers entre deux séances de torture comme à Guantanamo. En se croyant un surhomme invincible, ce soldat peut s’élever au-dessus de la morale, faire ce qu’on attend de lui dans les interrogatoires et gravir les échelons de la hiérarchie. Réaliser ce petit album a surtout été pour moi l’occasion de replonger dans le dessin. Je me suis lancé dans l’écriture du Talisman à ce moment-là et les plus anciennes planches de ce récit datent de cette époque.

Pourquoi cette envie de creuser la thématique autour des horreurs de la guerre ?

C’est le fruit d’un long cheminement qui prend racine dans mon histoire familiale. Quand j’étais aux Arts déco de Strasbourg, j’ai réalisé une première BD, La Traversée des harengs, publiée en 2008 où je revenais sur le récit de ma grand-mère paternelle juive déportée à Auschwitz. L’idée n’était pas de raconter son expérience du camp, mais de rendre compte à travers une succession de séquences contemporaines et sans fil narratif évident, de ce qu’est la vie d’après en glanant dans le quotidien des bouts de témoignages. Lorsque ma grand-mère est morte, nous nous sommes rendus compte qu’une part de son récit du ghetto ne collait pas, qu’il y avait vraisemblablement des omissions, et notamment qu’elle était née plus tôt que ce que l’on croyait. Elle a donc dû être déportée non pas adolescente mais jeune adulte, et probablement déjà mariée. De cette manière, lorsque ma grand-mère maternelle racontait les camps à travers ce qu’avaient subi ses amies, nous nous sommes demandés si ce n’était pas d’elle dont elle parlait en définitive. Utiliser une narration externe pour témoigner d’une culpabilité ou au contraire d’un traumatisme est un schéma classique. Dans L’Ennemi intime, un documentaire sur la guerre d’Algérie, un combattant témoigne d’actes de torture attribués à une troisième personne pour finalement avouer qu’il les avait en fait commis. A partir de là, face aux lacunes et à la falsification des souvenirs, j’ai compris non seulement les limites d’un récit documentaire linéaire conçu comme un enchainement de faits avérés, mais également l’importance de la médiation de l’imaginaire dans la mémoire traumatique. Devant l’expérience de l’horreur, sur le moment et a posteriori peut-être encore davantage, la fiction offre un détachement de la réalité parfois nécessaire. C’est pourquoi, plutôt que de persévérer dans l’impasse du réalisme documentaire, j’ai choisi de proposer une sorte de fable sans caractériser précisément le conflit pour souligner le rôle central de l’imaginaire dans la guerre.

On rentre dans ce récit par le conte avec ce prologue à la fois violent et grotesque qui assimile le conteur à la Shéhérazade des Mille et une Nuits et projette l’horreur comme un jeu d’enfant. Quelle est sa fonction ?

Quand je me suis lancé dans cette histoire, sans forcément savoir où j’allais, j’avais l’idée de raconter plusieurs récits en plusieurs nuits et même si finalement il n’en reste qu’une, la référence à Shéhérazade suggère qu’il y a eu des nuits avant et qu’il y en aura d’autres après. Ce prologue est une porte d’entrée dans l’imaginaire. Sans case, dans ce récit flottant, le lecteur est immédiatement plongé dans la fiction, immergé dans une dystopie totale. J’ai dessiné ces enfants avec des têtes d’animaux et la tête de chien, leur chef, après avoir vu le film Johnny Mad dog, sur les troupes d’enfants soldats au Liberia. Au début de ce film, les enfants soldats apparaissent comme une troupe de carnaval armée et à la fin, dans le générique, il y a toute une série de vraies photos, que j’avais consciemment dans ma tête en dessinant. Je réfléchis à ces phénomènes, au rôle des costumes, à tout cet arsenal de croyances qu’on adopte pour se donner l’illusion d’être invincible. Se déguiser, c’est emprunter la force du masque pour devenir un autre. Comme dans les croyances archaïques, on prend la forme d’un animal pour acquérir ses pouvoirs. J’ai repris ces totems car les mêmes mécanismes de croyances sont toujours à l’œuvre aujourd’hui. Activer ces archétypes par des symboles reste toujours d’actualité.

« Là-bas tu devras faire du sale boulot. Ces choses, on les fait, on n’en parle pas », affirme le vieux qui initie le soldat à la torture. Qu’est-ce que le talisman ?

La seule manière d’assumer de tels actes est d’agir de manière détournée. Le talisman n’est pas un grigri porte bonheur, un accessoire magique matériel et extérieur, comme cette médaille que le futur soldat a gagnée lors d’une course dans son enfance ou la médaille de guerre que lui a offerte son grand-père et dont il se débarrasse dans les toilettes. C’est au contraire quelque chose de plus abstrait mais essentiel, intérieur et psychique, qui permet de transposer le réel dans un imaginaire à soi, d’intégrer ces fictions qui conduisent à faire la guerre. Le vieux soldat inculque au plus jeune une sorte de technique mentale pour ne plus voir les prisonniers qu’il a en face de lui. Il ne tue plus, il « fait passer », et cette transposition recrée pour lui un cocon protecteur. Il convoque des images familières. L’image de ces visages repêchés dans l’eau m’a été inspirée par le poème « En Egypte » de Paul Celan, « Tu diras à l’œil de l’étrangère, sois l’eau/ Tu chercheras dans l’œil de l’étrangère celles que tu sais dans l’eau ». La mécanique de défense de la victime est la même que celle des bourreaux. Le soldat se construit un rôle de passeur d’âmes. Il met à distance les victimes, loin de la réalité matérielle, en ramenant des souvenirs familiers. Il n’y a plus que sa propre personne, comme si les âmes des victimes lui étaient reconnaissantes de ce qu’il va faire. Mais ce jeu le détruit lui aussi et à la fin, c’est le vide, il est seul. Pour trouver la force de commettre ces actes, il puise dans ses ressources intimes. Il sacrifie ses souvenirs en les portant en offrande, et en les consumant un à un. C’est essentiellement cette fiction de passeur d’âme qui m’a guidé dans l’écriture, celle qui donne un sens à tout ce qu’il fait.

Même si l’histoire n’est pas située dans une réalité précise, après le prologue métaphorique, le récit se reconnecte avec le réel, en suivant le parcours de ce soldat qui part dans « la zone » et rentre chez lui. Comment as-tu construit ce récit ?

Tout est mi-instinctif, mi-symbolique. Je manipule les symboles et les ambiances sans penser un scénario bien ficelé à la manière d’un récit classique. Toutefois, dans la mesure où je raconte la métamorphose d’un être ordinaire en bourreau, j’avais aussi besoin de rendre le personnage humain. Il n’y a pas d’intérêt à raconter la trajectoire inepte d’un psychopathe. Au contraire, l’idée est plutôt de montrer comment une personne à peu près normale se transforme. J’évoque son enfance et son attachement à sa famille pour ensuite montrer, avec ce départ à la guerre, la destruction méthodique de sa personnalité, l’aliénation de l’individu, son assimilation au groupe dans ces moments de camaraderie virile, les moments d’ennui nourris par la pornographie, tout le cheminement qui le conduit dans la zone où l’on torture. Il n’est plus le même quand il rentre chez lui. La bande dessinée retrace ce parcours, les étapes progressives, marque les jalons d’un personnage qui perd de sa substance. Mais il reste anonyme, car sa vie déborde du cadre individuel, elle caractérise le pathétique de la fabrique du héros.

Le récit alterne entre des cartels de texte sur des pages isolées et des séquences muettes, comment as-tu imaginé ce dispositif ?

Le texte a existé avant l’image mais le récit vit par les images. Les images, en projetant la présence du corps, ramènent l’énoncé de la conscience à une réalité charnelle. Nous ne sommes pas seulement dans une vue de l’esprit, dans la tête de ce « je » qui raconte. L’image met ainsi en lumière la fragilité du personnage, son caractère pitoyable. Grace à ce dispositif des cartels, le texte devient une sorte d’intériorité parallèle. En miroir, j’ai beaucoup tâtonné pour savoir ce que je dessinais ou pas et je me suis autorisé très peu d’éléments en terme de représentions. De manière générale, je voulais caractériser le moins possible pour rendre l’étrangeté de ce récit hors du temps. Le dessin permet de sortir d’un réalisme factuel, il accompagne le glissement vers le fantastique et la métaphore de cette folie individuelle et collective. Il n’y a pas vraiment de décor mais des lignes d’horizon et des ambiances. Le personnage flotte dans des masses noires ou dans la lumière, lévite dans des territoires indéterminés. Graphiquement, j’ai entretenu le flou, surtout quand le soldat se retrouve dans « la zone ». Je travaille principalement à la plume, un peu au pinceau, et parfois au doigt pour ajouter de la texture. J’utilise de l’encre un peu sèche, visqueuse, ce n’est jamais un trait fluide et toujours un peu gratté. Pour les trames, je dessine des petites formes pour créer des vibrations lumineuses, c’est très long à faire mais ça amplifie aussi la sensation de claustrophobie et d’étouffement. De même j’ai choisi un lavis bleu pour renforcer cette atmosphère froide, sous-marine, oppressante, avec quelques rares moment qui offrent comme des bouffées d’oxygène dans un récit en apnée. Pour le reste c’est très intuitif. Le rythme s’impose et opère comme une sorte d’hypnose. Le flux d’images s’accorde avec le récit qui coule. Une fois qu’on a le tempo, on ne se pose plus de question.

Le peu d’éléments de décor souligne aussi l’omniprésence des visages. Un motif qui semble faire écho à ce choix de bulles rondes. Pourquoi ?

C’est un récit prisonnier de l’imaginaire, dans la tête qui filtre le réel et cette histoire est entièrement centrée sur les visages. Graphiquement, je me suis donné une seule règle, celle de dessiner la peau forcément en blanc. Les visages deviennent systématiquement une source de lumière et guident le récit. Depuis la tête noire de chien dans le prologue qui s’adresse au conteur jusqu’aux visages que le soldat substitue aux prisonniers en convoquant le souvenir de ses connaissances, le visage pose la question de l’humanité et de l’altérité. C’est l’enjeu de toute cette énigme.

C’est un univers très sombre, pessimiste, qui se conclut en renvoyant au prologue comme une boucle. Y-a-t-il une moralité à ce conte ?

Je ne veux pas arrêter une interprétation, encore moins servir une moralité. En refusant de situer le récit dans un conflit précis, la fable a ce pouvoir de déborder des cases, de dépasser la temporalité, de remettre la fiction au centre du questionnement. J’ai pensé ce récit comme un conte à la manière d’une histoire qui questionne la nature même des histoires qu’on se raconte et qui invite à s’interroger sur celles qui poussent les hommes à faire la guerre, et à travers elles sur la responsabilité et le pouvoir des artistes. Il y a un préjugé qui voudrait que la beauté, l’art, la poésie sauvent l’humanité du désastre, or ce sont aussi des constructions imaginaires qui embrigadent les consciences. L’art peut conduire à légitimer l’horreur, à l’endoctrinement. La guerre se nourrit principalement de la manière dont on raconte le monde, de l’exaltation de la place de l’homme dans la nature. Il y a ainsi une filiation entre certains courants du romantisme allemand et l’idéologie nazie, un lien entre les poésies d’un Radovan Karadžić et le nationalisme serbe… Le conte est là simplement pour mettre en lumière les pouvoirs du récit.