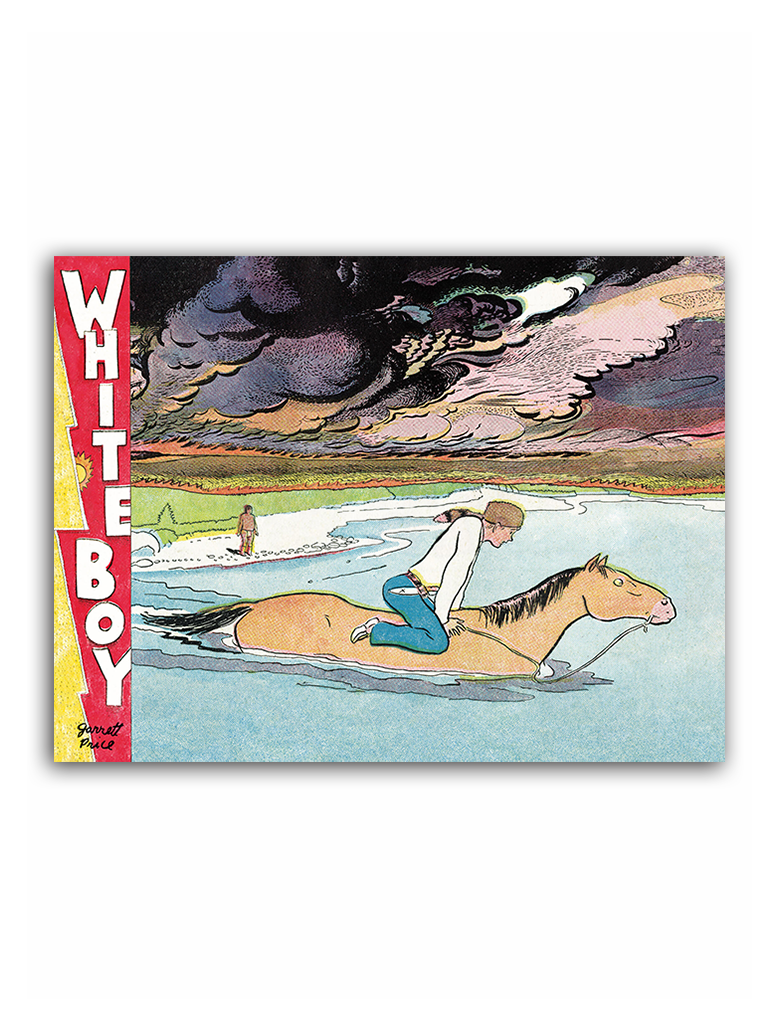

Garrett Price

© Éditions 2042

Originaire du Wyoming et formé à l’Institut d’art de Chicago, Garrett Price entame à vingt ans une carrière de dessinateur de presse qui durera soixante-trois ans. Aux côtés de George McCutcheon, surnommé « le doyen des dessinateurs de presse », qui supervise son travail au Chicago Tribune, il développe une large palette graphique ainsi qu’un style doux et humaniste, qu’on retrouve également chez son camarade Frank King, l’auteur de Gasoline Alley, avec qui il se lie d’amitié.

Après la Première guerre mondiale, au cours de laquelle il combat dans la marine, il s’installe à New York ou il devient illustrateur indépendant. Il signe des couvertures pour le magazine Life, et, en 1925 pour un tout nouveau titre, le New Yorker, pour lequel il travaillera jusqu’en 1974.

Avec White Boy, on redécouvre que cet artiste, célèbre pour ses dessins de presse, illustrations et publicités, fut également pendant trois ans, au début des années 30, un auteur de bande dessinée.

Et quel auteur !

Interview de Jean-Loup Bourget,

professeur d’études cinématographiques et de littérature américaine,

à propos du livre WHITE BOY

Quelle vision des Indiens est véhiculée par cette bande dessinée ?

Jean-Loup Bourget : Peut-être faut- il d’abord préciser que la tribu des Arcs-en-ciel n’a pas existé. Elle est une pure création de Garrett Price. Cela étant dit, elle correspond tout à fait à la vision classique des Indiens dans les westerns : ce sont des Indiens des plaines, chasseurs de bisons, avec coiffures de plume, tipis et tomahawks. Cette vision, qui a pour fondement une réalité historique largement remaniée, a été cristallisée et popularisée au tournant du XXe siècle par le Wild West Show de Buffalo Bill.

Au-delà de ces aspects esthétiques, le regard porté sur les Indiens semble positif, ce qui est rare dans les années 30...

J.L.B.: C’est vrai qu’entre les années 30 et 50 – au moment où Garrett Price publie White Boy - les choses sont un peu figées dans une vision négative qu’on peut résumer par la formule « un bon Indien est un Indien mort ». Mais si on évoque souvent le tournant des années 50, avec de grands westerns dits « pro-Indiens » comme La Flèche brisée de Delmer Daves, en réalité, les choses n’ont jamais été univoques. Une vision positive des Indiens a toujours existé dans la fiction. On la trouve non seulement dans certains dime novels, mais aussi, dans la première moitié du XXe, siècle au cinéma, dans des films muets de D. W. Griffith ou de Cecil B. DeMille. Et encore plus tôt, elle existe dans les romans de Fenimore Cooper, dont il faut rappeler qu’ils ont eu un succès immense tout au long du XIXe siècle. Les amateurs d’images peuvent aussi la trouver dans les tableaux de George Catlin, dont parle Baudelaire, ou dans le superbe travail ethnographique d’un des pionniers de la photographie, Edward Curtis.

En quoi consiste cette vision positive ?

Entendons-nous bien : on reste dans une vision très datée, pleine de préjugés de l’époque. Mais à la figure de l’Indien fourbe et sanguinaire, Cooper et les autres opposent une vision qui s’apparente à celle du « Bon Sauvage ». Il y a une idée sous-jacente à beaucoup de westerns que quand on va vers l’Ouest, on remonte dans le temps. Se construit alors une figure fantasmatique de l’Indien proche de celle du héros grec, voire de l’homme d’avant le Déluge, d’avant la chute. Et cette vision est alors teintée de nostalgie, car les bons Indiens sont malheureusement en train de disparaître, emportés par la marche implacable du progrès. C’est la figure du

« Vanishing American », de l’indigène qui est en train de s’effacer. C’est un peu cette vision que l’on trouve dans White Boy.