Simon Roussin

© Renaud Monfourny

Simon Roussin est dessinateur et illustrateur, diplômé des Arts Décos de Strasbourg en 2011.Son travail porte de façon récurrente sur la figure du héros, et il se plaît dans ses histoires à retrouver le souffle de ses lectures enfantines.

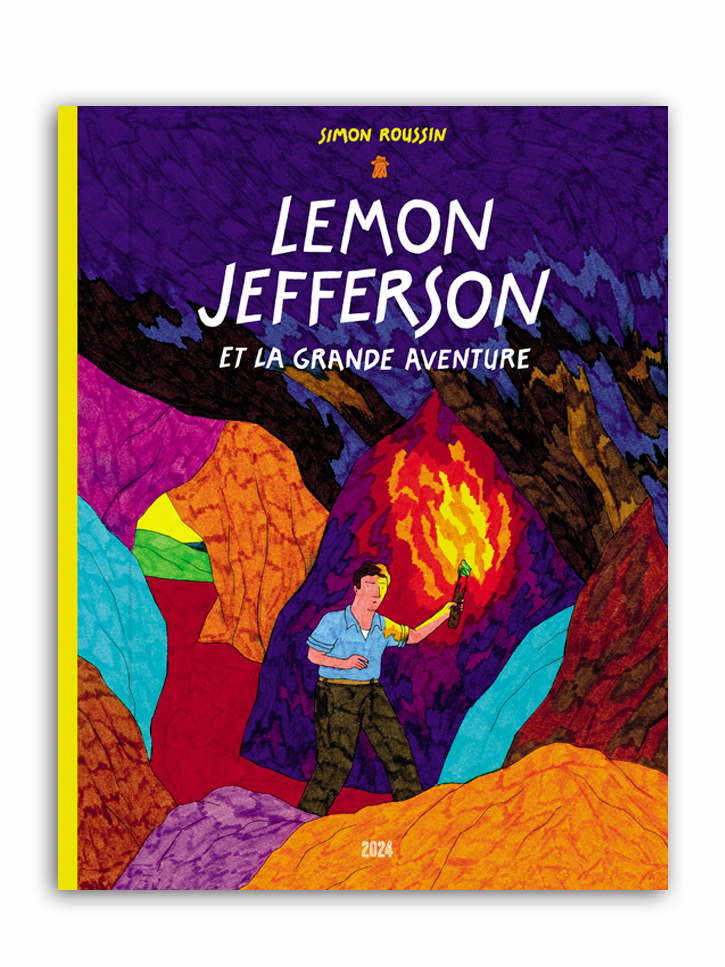

Auteur d’une œuvre déjà prolifique, inaugurée avec Lemon Jefferson (2010) puis Les Aventuriers (Magnani, 2011), il a publié également les remarqués Barthelémy (Cornelius, 2014) et Xibalba long récit d’aventures empreint de nostalgie.

Avec Des Vivants, il se frotte pour la première fois au travail avec deux scénaristes, Louise Moaty, poète, et Raphaël Meltz, romancier. Il n’en fallait pas moins pour aborder le thème délicat de la Résistance, et pour la première fois, quitter l’univers de ses récits fictionnels.

Bibliographie :

Béla sans monde, éditions 2024

Xibalba, éditions 2024

Des Vivants, éditions 2024

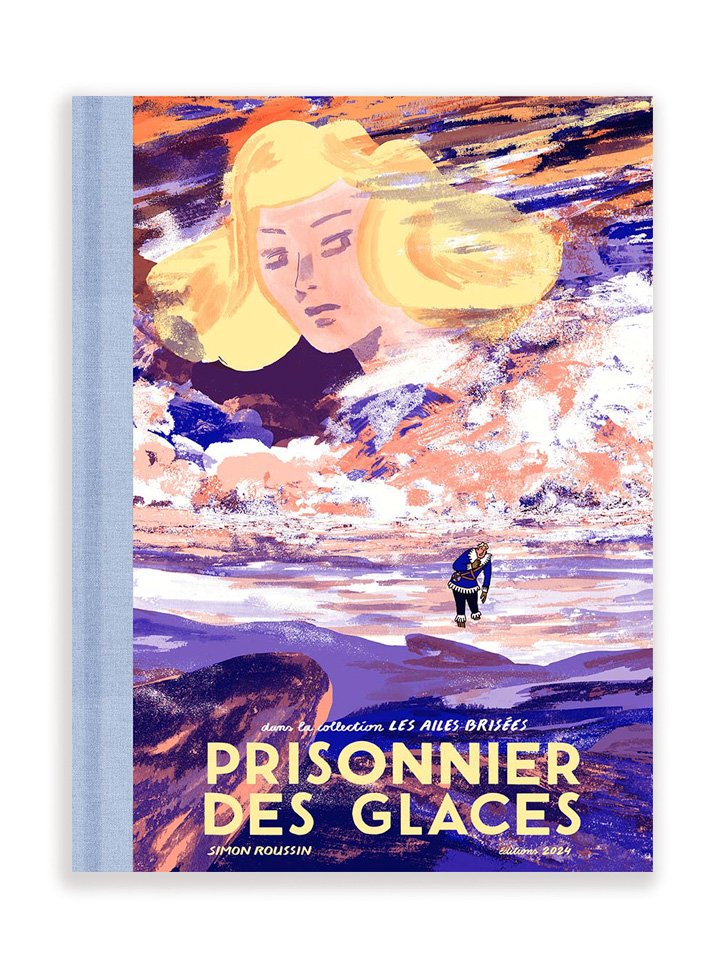

Prisonnier des glaces, éditions 2024

Lemon Jefferson et la grande aventure, éditions 2024

…

découvrez aussi

☺

découvrez aussi ☺

Quelques questions à Raphaël Metz, Louise Moaty et Simon Roussin,

à l’occasion de la sortie

de leur livre :

DES VIVANTS

Elodie Karaki : Pour commencer, évoquons l’origine du projet ; un projet précis, centré sur un moment très particulier de la Résistance, c’est-à-dire ses prémices, son tout début, à partir de l’arrêt des combats en 1940 et de l’armistice, et centré aussi sur un réseau, celui du Musée de l’homme. Je m’adresse donc aux scénaristes, je crois que l’idée vient de vous…

Raphaël Meltz : Plus que sur la Résistance, c’est vraiment un livre sur ce réseau en particulier. Qui a comme caractéristique en effet d’être un des tout premiers réseaux qui a commencé à résister, dès l’été 40. L’idée était de s’intéresser à un récit de résistance se déroulant dans un univers très particulier, celui d’un musée d’anthropologie : le musée de l’Homme, qui en 1938 a pris la suite du musée d’ethnologie du Trocadéro, est un lieu très important dans la France de la fin des années trente, du Front populaire. C’est un musée très engagé à gauche, pensé pour les travailleurs, pour leur apprendre la diversité humaine, la complexité de ce qui est encore appelé les « races ». Et justement le Musée de l’Homme explique que toutes ces « races » se valent. À contre-courant du modèle allemand de l’époque, et du racisme ordinaire qui sévit aussi en France. Paul Rivet, le directeur du musée, est une figure du Front populaire, c’est un des cofondateurs du Comité de vigilance des intellectuels antifascistes.

Louise Moaty : On a donc commencé à chercher, à lire des choses sur ce sujet, et à se dire que c’était passionnant d’un point de vue purement historique — le réseau en tant que tel — mais aussi pour l’univers dans lequel il naît, puisque plusieurs membres fondateurs du réseau sont des anthropologues. Notamment Anatole Lewitsky qui est spécialiste entre autres du chamanisme, et Boris Vildé qui, lui, travaille sur les pays du nord de l’Europe. On s’est dit qu’il y avait quelque chose à faire… Et là on a hésité sur la forme à choisir. On a pensé à un roman écrit à quatre mains qui mélangerait l’histoire du réseau à proprement parler avec des éléments anthropologiques. Ou alors à un film, parce qu’il y avait vraiment de quoi faire un film passionnant : un univers visuel très fort avec tous les trésors du musée et aussi son univers architectural…

R.M.: Et puis on s’est dit que finalement ce qui réunirait tout ce qu’on cherchait à faire, c’est-à-dire un récit très précis et en même temps des images permettant de montrer ce lieu et ces objets, et qui nous transporteraient dans cette époque, c’était la bande dessinée, qui est le terrain idéal pour ça. Et c’est là qu’on a foncé voir Simon Roussin, qu’on connaissait depuis longtemps. On lui a dit : bon, on va te proposer un truc qui va te dégoûter puisque c’est un livre où on arrive avec un scénario — et d’habitude tu fais tes scénarios tout seul — c’est une bande dessinée historique, il va falloir dessiner des nazis... bref un cauchemar !

L.M.:Mais on pense que c’est pour toi ! (Rires) On a bien réfléchi et il n’y a vraiment que toi qui puisse atteindre le mélange entre récit d’aventures et vision artistique...

Simon Roussin : J’ai mis un peu de temps avant répondre. C’est vrai que j’ai pris peur tout de suite avec le côté bande dessinée historique : dessiner des nazis, la croix gammée et compagnie. La bande dessinée historique, c’est un genre ultra codifié, en plus sur la Seconde Guerre mondiale, en plus sur l’occupation allemande… Il y en a des milliers ! Donc au début, c’était compliqué de me projeter là-dedans mais le projet était quand même suffisamment intéressant, captivant, pour que je sente tout de suite les possibilités. Et surtout, ce qui a joué, c’est le fait que le projet en soit à son tout début au moment où je me suis impliqué dedans - je ne me suis pas du tout senti dans ce schéma de commande scénariste-dessinateur.

L.M.:Quand on a commencé à écrire le scénario on savait déjà que c’était toi donc il y avait déjà la pensée de ton dessin, de la façon dont tu t’emparerais des choses.

R.M.: Non seulement ça, mais on a fait un essai avant de rédiger le scénario…

L.M..: …pour voir si nos idées fonctionnaient, comment on arrivait à dialoguer…

R.M.: Et comment on devait écrire notre scénario aussi, qu’est-ce qu’on devait mettre ou pas mettre, de quelles infos tu avais besoin, toi…

S.R.:Parce que c’est votre premier scénario de bande dessinée. Ce qui m’a aussi fait accepter, c’est qu’avant Des Vivants je n’avais fait que des livres où j’étais au scénario, et je sortais de Xibalba, qui avait été un livre assez fatigant à faire, très long… Donc ça me permettait de réfléchir à mon travail sans la charge mentale du scénario. Toutes les questions qu’on peut se poser tout seul en faisant un livre sont un fardeau et là, le fait de travailler sur le projet à trois, ça a permis de travailler de manière dynamique, collective, et d’avancer assez vite finalement… Et puis le scénario était écrit d’une manière particulière : pas de récitatif, très peu de mise en place de situation, c’est du dialogue, c’est presque un scénario de théâtre ou de cinéma. En séquences. Et donc j’avais à imaginer comme une mise en scène de cinéma : choisir mes angles, mes objectifs, mes décors. Ça c’était vraiment des questions intéressantes et qui m’ont fait beaucoup réfléchir à ma façon de faire de la bande dessinée.

E.K.: Est-ce que vous avez été nourris par un imaginaire de cette période de l’Histoire ? Parce qu’il y a eu beaucoup de films, de fictions, au-delà de la B.D. ; on a des images, des scènes, la figure du résistant qui est dessinée comme ça… Est-ce que cela a agi comme une contrainte ou est-ce que vous aviez vos idées, votre élan ?

L.M.: Au début Simon nous a dit : « Bon, je vous préviens, je ne dessinerai pas de nazis. »

R.M.: « Je ne veux pas faire la moindre croix gammée… ! »

L.M.: Alors, nous : écoute, oui, on comprend. Peut-être que tu risques d’être un tout petit peu obligé mais bon on va voir… ! (Rires)

S.R.: Oui parce que ça a été trop fait, c’est trop présent dans l’imaginaire collectif, donc, au début il y avait vraiment un poids de l’image existante qui est déjà une interprétation. Ça a été vraiment compliqué de trouver l’angle, de trouver la manière de faire une reconstitution historique en fait. J’avais vu beaucoup de films sur cette période. J’ai choisi, pour certains, de ne pas les revoir. Par exemple, L’Armée des ombres, que je connais depuis l’adolescence et que j’ai vu peut-être dix fois, il fallait absolument que je ne le revoie pas avant ou pendant le projet, parce que la référence est trop écrasante. Mais j’en ai quand même vu beaucoup, des bien et des vraiment moins bien, pour comprendre justement ce qui faisait qu’une fiction autour de cette période était réussie et pourquoi sur une même période et un même sujet, une autre fiction ne marchait pas. Je suis allé jusqu’à regarder à la fois les films de propagande des réalisateurs américains des années 40, Lang, Raoul Walsh, et puis les fictions de TF1 sur Jean Moulin des années 2000. Pour voir pourquoi un nazi, un acteur en costume, marche dans un film fauché et ne marche pas dans une production au budget faramineux. Tout ça m’a aidé à trouver mon propre angle et ma manière de dessiner cette période. J’en ai conclu qu’il fallait refuser ou éviter le réalisme pointilleux : le côté je dessine les pavés de la place du Louvre un par un… L’idée était de se libérer d’une représentation rigoureuse et de pas avoir peur d’être dans l’ellipse, pour les décors, les personnages, même les costumes. En fait, le livre m’a demandé énormément de documentation, je n’ai jamais autant dessiné d’après photos, d’après films, d’après captures d’écran, d’après écrits évidemment… Mais, en revanche, j’essaie de le traduire de la manière la plus elliptique possible, la plus sensible possible. Je ne veux vraiment pas qu’on compte les galons sur un costume nazi ou les boutons de manchettes d’un costume d’un intellectuel. Mais je passe aussi par des choses obligées, je suis obligée de dessiner une traction avant…

R.M.: Il y a aussi des personnages réels. Pour toi, c’était une nouveauté d’inventer les traits de gens qui ont vraiment existé, dont tu as les photos…

S.R.: Tout le défi était aussi qu’il fallait que mon travail de dessin soit rigoureux moralement : si un personnage historique doit être présent, il va être là, si un nazi est présent dans l’histoire, il faut que je me coltine le nazi…

R.M.: C’est vrai que nous aussi on s’est posé beaucoup de questions sur la représentation de la Seconde Guerre mondiale. Parce qu’on avait très peur, justement, de franchir certaines lignes rouges, qui sont très souvent franchies par des fictions qui se permettent de faire des choses qui peuvent nous choquer par leur peu de rigueur et par cette façon de pousser le lecteur ou la personne qui regarde le film dans des trucs émotionnels forts …

E.K.: Une forme de complaisance...

R.M.: Voilà. On était très attentifs à ces enjeux-là. On a fait très attention. Les dernières pages du livre correspondent bien à ce qu’on a cherché tous les trois : représenter quelque chose, y compris la mise à mort de résistants, sans jouer avec le côté mélodramatique de ce que représentait une telle exécution. On a trouvé ce truc narratif qu’on laissera le lecteur découvrir. Tout notre travail a été de prendre garde à ne pas aller les deux pieds dans les plus grands clichés de la fiction sur la guerre. Sans pour autant masquer les tensions...

S.R.: Et puis surtout, le dessiner c’est tout de suite l’interpréter. Il y a un point de vue, je suis obligé de dessiner des personnages qui ont existé, qui ont résisté, qui ont souffert, qui sont morts, de faire des gros plans sur eux, de les montrer en train de parler. Il y a beaucoup d’ellipses, il y a beaucoup de moments aussi où je représente des actions. L’histoire avance par le dialogue et les actions des personnages. Et le montrer c’est l’interpréter, donc c’était une corde un peu sensible. C’est pour ça que souvent j’aime bien — déjà dans mes précédents livres mais dans celui-ci c’est devenu presque un mot d’ordre — montrer parfois les personnages de dos, de loin, trouver des astuces comme ça pour rester dans une certaine pudeur, pour ne pas tomber dans cette complaisance dont vous parliez où tout d’un coup on va faire pleurer les personnages… Et que leur voix suffise. Le dessin accompagne ces voix, les fait revivre le temps du livre, mais ne doit pas sur-interpréter. Ça, c’était vraiment l’enjeu principal.

R.M.: La question des voix, elle est centrale parce qu’on a bâti notre scénario à partir de ça. L’histoire ne tient que parce qu’il y a ces incarnations d’abord orales.

E.K.: Simon, quel a été votre travail sur les effets de mémoire ?

S.R.: Ça a été long à trouver. Ce dispositif-là, ce n’est pas du flashback, l’histoire devait continuer et surtout le personnage qui a ce souvenir et qui se met à parler au passé ne devait pas tout à coup devenir extérieur au livre. Il n’était pas question de sortir du livre à ce moment-là, mais plutôt d’être emporté dans un tourbillon temporel où on prend conscience que cette histoire est déjà terminée. Comme ces moments-là ne devaient pas faire sortir du livre, on a choisi de faire un effacement de l’environnement des personnages autour de celui qui se souvient. Ça prend la forme de peintures très diluées qui s’effacent…

R.M.: …autour du personnage. Lui, il reste, c’est ça qui est beau.

S.R.: Et ce principe que ça arrive de manière un peu impromptue dans l’histoire et que ça disparaît aussi vite que c’est apparu, c’était fort à mettre en place parce que justement c’était aussi ne pas faire de ce dispositif-là un dispositif émotionnel, un truc trop facile : « ah souvenez-vous, au fait, ils sont tous morts ». Parce que l’histoire est tragique par elle-même.

L.M.: C’est aussi une mise en abyme du rapport que nous, on peut avoir, à la mémoire. On est dans la représentation de la question de la mémoire : qu’est-ce qui hante notre mémoire, qu’est-ce que c’est que les fantômes du passé, comment les choses disparaissent, s’effacent, mais aussi, comment notre matériau à nous est parcellaire. Il est constitué d’objets de mémoire qu’on a amassés, réunis et que nous-mêmes on regarde avec des yeux qui ont leur propre subjectivité. En fait, ce caractère très parcellaire des choses — qui est à la fois notre contrainte et qu’on a voulu affronter à bras le corps, sans remplir le vide, sans écrire de voix off qui comble les trous mais justement en utilisant ce vide comme matériau de départ — c’est aussi ce qui fait la puissance de ces effets de mémoire. À la fois on connecte directement le lecteur avec l’émotion extrême de voir celui qui se souvient se sentir lui-même dépossédé de ses propres souvenirs — parce que c’est ça aussi qui est beau, troublant et profondément bouleversant, le fait qu’il dise « je crois que je me souviens que c’était comme ça que ça se passait » —, mais aussi on l’invite lui-même à se questionner sur le fait que tout ça, c’est une histoire de mémoire et de rapport au passé, dont une histoire subjective et morcelée. Comme toute histoire.

E.K.: Comment avez-vous travaillé pour donner à voir la formation du groupe, la façon dont ils ont agi, dont ils se sont agrandis, dont ils ont tissé des liens ? Est-ce que ça a dynamisé la narration ?

L.M.: Ça a dynamisé surtout nos discussions !

R.M.: Nos engueulades scénaristiques ! Il a fallu malheureusement couper…

L.M.: Faire des choix. On a dû faire des choix énormes. En fait, le réseau avait plusieurs pôles, des ramifications. Par exemple, le groupe de Germaine Tillion qui ne fait pas vraiment partie de notre noyau-là : elle est un peu la courroie de transmission avec un autre groupe, le groupe Hauet, dont on n’a pas du tout pu parler. Il y a toute une ramification en Bretagne avec des aventures géniales qu’on n’a pas pu raconter. Tout ce qui se passe en zone Sud, là on manque d’informations précises… A Paris même, il y a plein de gens qu’on a dû escamoter, plein d’histoires très belles…

R.M.: Pour Simon, cette multiplicité de personnages, d’intrigues, c’était un enjeu important, ça l’a amené à faire des choix forts pour bien caractériser les choses…

S.R.: Oui, ça rejoint l’aspect parcellaire du scénario, parce qu’il y a plein de choses à raconter mais par petits bouts, il faut combler les trous par le dessin — et d’ailleurs c’est pour ça que ce projet-là ne pouvait que se faire en bande dessinée qui est le medium de l’ellipse. Moi, c’est quelque chose que j’adore travailler dans mes livres, donc c’était vraiment un terrain de jeu parfait. Il faut faire passer le temps, faire passer d’un lieu à l’autre, d’un mois ou d’une année à l’autre, en presque deux pages ou en deux cases, et puis tout à coup s’étendre sur une journée ou quelques minutes en plusieurs pages. Ça, ça m’a plus excité que fait peur mais c’était quand même un vrai enjeu, surtout que le choix graphique du livre, c’était de partir sur une gamme de couleurs limitée. C’est ce que j’ai l’habitude de faire et cela me permettait aussi de m’éloigner de cette contrainte du réalisme pour avoir une reconstitution qui serait moins historique que sensible ou poétique. Donc partir d’une gamme de couleurs très limitée mais avoir quand même la possibilité d’identifier vraiment plusieurs moments, plusieurs ambiances, de nuit, de jour, du nord de la France, de Paris, d’Espagne, de Londres… Toutes ces questions ont dû être posées et presque résolues avant de commencer les pages pour ne pas avoir trop de surprises, même s’il y en a eu forcément...

E.K.: Comme il n’y a pas de narrateur omniscient, pas de voix off, on est dans un contact immédiat avec ces fameuses paroles, avec ces voix, et on se familiarise je trouve très bien avec les personnages… On est dans quelque chose qui rend le lecteur à la fois très autonome et très proche de ce que vous voulez nous raconter.

R.M.: Oui, ce qu’on veut raconter, c’est ce qu’ils ont raconté eux, c’est-à-dire ce qui leur est arrivé dans ces jours-là, ces semaines-là. C’est vraiment quelque chose qui est lié à la résistance de 1940 : en général on connaît bien la résistance de 1942-1944, mais pas très bien la toute première résistance. Il y a un choc brutal, celui de l’armistice, et face à ce choc-là, il y a deux façons de faire : être dans le déni ou affronter les problèmes que ça pose. Et eux, ils ne sont pas très nombreux, mais ils affrontent.

L.M.: Disons que ce sont les premiers qui sortent de l’état d’hébétude, de sidération. Ils parlent d’ailleurs de cet état de sidération. Certains y passent quelques secondes, quelques jours, et d’autres quelques mois. Il y a vraiment ce réflexe de se ressaisir et de prendre conscience que le premier acte de résistance, c’est de se dire à soi-même : où est-ce que je suis, où est-ce que je veux aller. Et quand on parle des vivants, c’est aussi une chaîne qui vient jusqu’à nous et à notre monde d’aujourd’hui. Qu’est-ce qu’on accepte ou pas aujourd’hui et à quel endroit on commence à décider de dire non à quelque chose.

E.K.: Et dans cette chaîne, il y a aussi la chaîne du témoignage ; c’est la phrase de Germaine Tillion que vous reprenez à votre compte : « j’ai répété ce que j’ai entendu. L’histoire est finie ». Finalement, en tant que lecteur, on est dans la position d’avoir écouté un témoignage qu’on ne peut plus ignorer.

L.M.: On trouvait très beau de commencer un livre par une phrase qui dit « l’histoire est finie » ! Et on boucle avec ça à la fin du livre... C’est vrai que les anthropologues, les ethnologues, ce sont des gens qui recueillent. On s’est rendu compte qu’ils étaient en fait tous très attentifs à cette question de la transmission des mémoires. Et donc nous on est chargé de transmettre quelque chose de leurs mémoires dans le livre.

R.M.: Et c’est un livre dans lequel on se retrouve tous les trois. Aucun ne se dit, tiens, voilà, j’ai cédé là-dessus. Sur chaque chose, on a défendu ce qu’on voulait et du coup on y a passé beaucoup de temps, sans doute plus de temps que pour un livre de B.D. plus classique. Et en même temps, ça en fait, à nos yeux, sa rareté. Et le lecteur normalement devrait aussi se rendre compte qu’on a pris ça au sérieux et que l’idée ce n’était pas juste de faire une B.D. qui, parce qu’elle parle de la Résistance, va automatiquement marcher en librairies. Même s’il y a toujours ce risque !… (Rires)